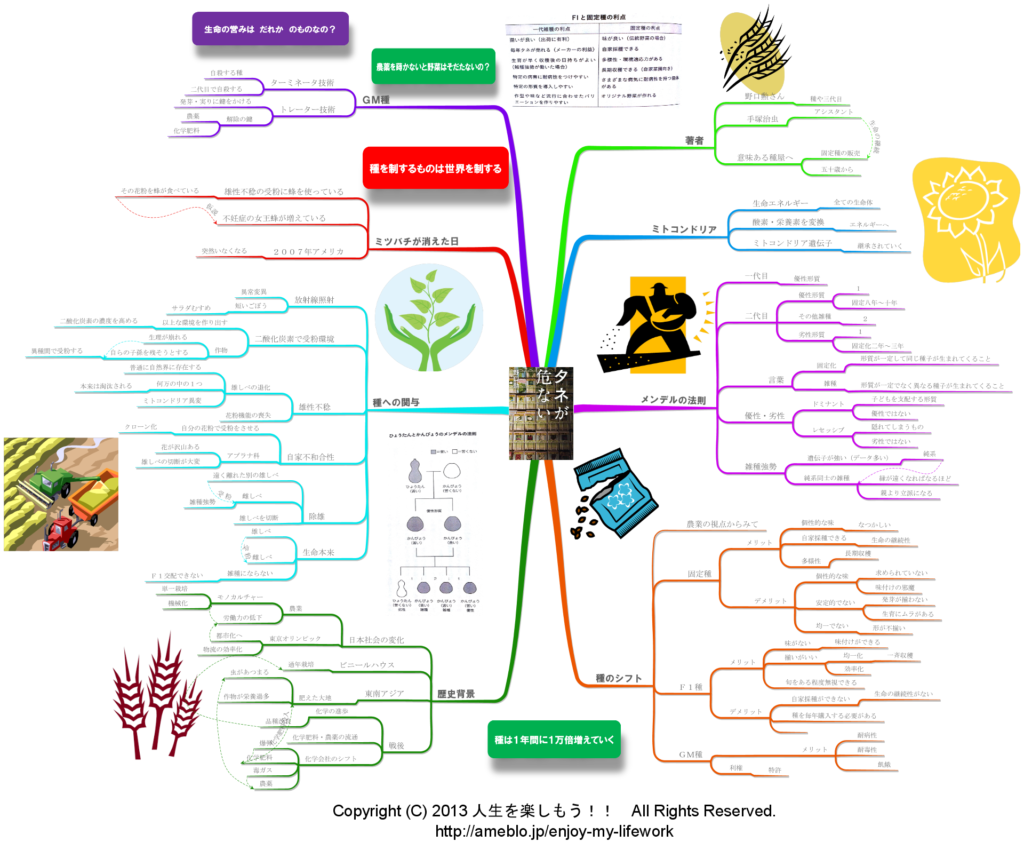

今回のキーワード

種への関与1・2・3

種への関与1 ~受粉作用編~

植物には、雄しべと雌しべがあり、雄しべの花粉を雌しべが自家受粉・他者受粉をして、あたらな種がうまれる。

これが基本。

そのうえでF1種の野菜はどのようにして作られるのか?例えば、大根。

真っ直ぐで甘くない性質をもつ大根と甘くて真っ直ぐでない性質をもつ大根、この2つの大根を同士を受粉させると、論理的には、真っ直ぐで甘い性質の大根の種と、真っ直ぐでなく甘くない性質の大根の種ができる。

同じ種で、異なる性質のものを繰り返し掛け合わせてくと、違う性質のものがかけ合わさっていく。

人間で例えるなら、日本人とフランス人が結婚すると、お互いの特徴をもった人が生まれるようなもの。

まず、ここでおさえておきたいことは、人が植物の受粉作用をコントロールすること、すなわち、同じ種で異なる性質のものを、人工的に掛け合わせることで人が意図した植物が作れるということ。

もちろん、受粉作用をコントロールできるから、通年にわたり野菜が生産できるようになり、多くの人が野菜をそれなりの価格で購入できて毎日食べられるので、受粉をコントロールして、均一化・安定した種を作ることは必要なこと。

でも、どうしても人は、効率化とか新しい刺激を求めてしまい、度が過ぎることが多いと思う。

それらを踏まえたうえで、明日からの本題に入ります。

コメント