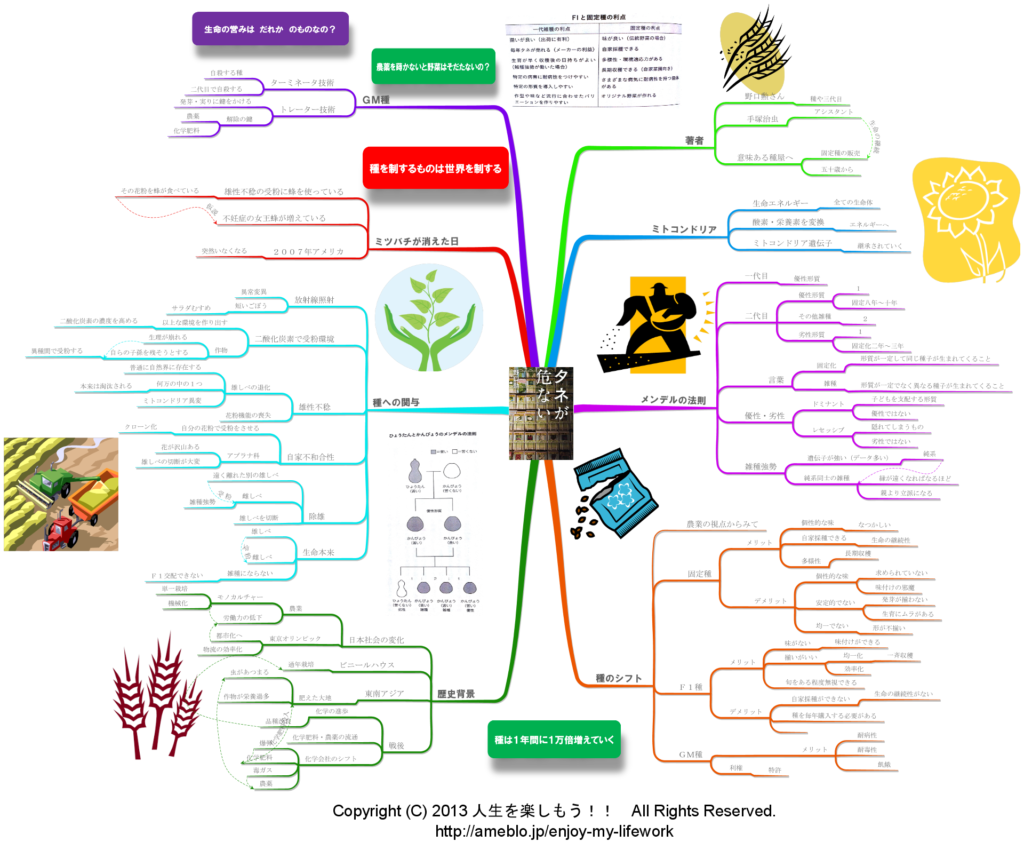

今回のキーワード

大豆とお米のはなし

大豆と遺伝子組み換えの関係

昨日までは種をつくるための交配について書いてきましたが、今日からは遺伝子組み換えについてです。

みなさん、遺伝子組み換え製品についてどういうイメージがありますか?自分自身は、あまりいいイメージを持っていません。

でも、具体的ところは、何もわかっていませんでしたので、実際のところ、遺伝子組み換えはどうなのか?今日から少し書いていきたいと思います。

まず、実情から。

日本の主食のなかで必要なものがお米と大豆。

お米は主食に、大豆はしょうゆ、みそ、なっとうなど、発酵食品が日本人の食文化でした。

その大豆の実情をみなさんご存じですか?まず大豆の自給率は、昭和22年97%→平成23年6%です。

昭和36年の大豆の輸入自由化から国内生産量の激減、その反面、食文化の変化により、大量の油を作るために大量に大豆が使用されるようになり、現在の大豆自給率になっています。

大豆は94%が輸入に依存しています。

その輸入先の70%が米国になります。

そして、米国で栽培されている大豆の91%が遺伝し組み替え種と言われています。

なので、米国から輸入している大豆70%のうち、91%は遺伝子組み換え種になります。

また、近年ではお米の遺伝子組み換え種も開発されているようです。

きっと、農業をグローバル化すれば、日本のお米も大豆と同じ道を歩むのだと思います。

日本では、遺伝子組み換えの種としては一般的に流通していません。

しかし、遺伝子組み換えのものとしては、大豆・トウモロコシ・綿・菜種・パパイヤの5品目が認可されています。

遺伝子組み換え製品の多くは、僕らが直接食べるものではなく、食用油、甘味料、家畜飼料などとして、使用されているようですが、でも、最終的に食べるのは人間なので、身近なところで、遺伝子組み換えの製品は存在していると思います。

では、本当のところ遺伝子組み換え種はどうなのか?安全なのかそうでないのか、何が問題なのか、遺伝子組み換えについて自分なりに思うことを、明日また書きます。

みなさんは、遺伝子組み替え、どう思っていますか?

コメント