今回のキーワード

★タネと文化と

タネと文化と

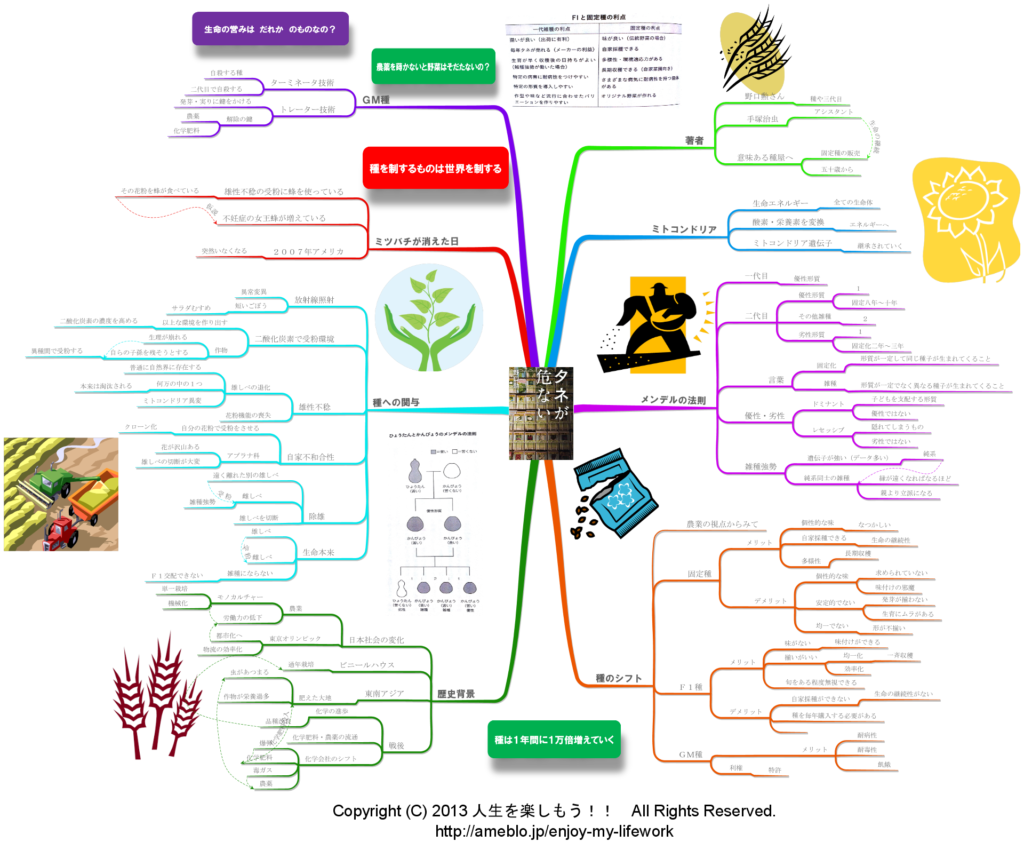

僕らが日々食べている野菜のほとんどがF1のタネから育ったものです。

固定・在来種で野菜を育てれば、農家はタネを購入する必要がないのに、なぜ、F1タネの野菜が増えたと思いますか?高度経済成長期前までの日本では、ほとんどが固定・在来種のタネで多品目少量で野菜をつくり、各々の農家で生命のタネを循環させていました。

しかし、高度経済成長期になると、労働の需要が都市部に増えて、地方から都市へ人が流れはじめました。

地方の人口が減り、農業の生産量も低下、その反面、都市での食料の消費量が増加。

生産者と消費者にギャップがうまれ、開発された道路網をつかい、そのギャップを物流で解消をしようとする。

人口が少なくなった地方。

今までの固定・在来種のタネで育つ作物は、発芽・生育もバラバラ・収穫時期もまばらバラバラに育つ作物を1つ1つ収穫をするのは非効率、畑1列を一気に収穫したほうが効率的。

それに、都市への物流のため、ダンボール1箱にどれだけ多くの野菜を詰められるか?が求められるようになり、曲がったり、形がいびつな野菜より、すっと真っ直ぐの野菜の方が扱いやすい。

そこで求められたのが、生育も形も均一化した野菜ができるF1のタネ。

各々の農家の多品目少量生産の農の営みから1品目大量生産への大規模農業へと転換をしたとき、固定種からF1のタネへとシフトしていく。

いま、僕らが食べている野菜、ほとんどがF1タネから育ったもの。

スーパーで野菜を見てみいると、スッとまっすぐなものが多いですよね。

僕らの社会がF1のタネが主力になった背景を見て、何か感じることはありませんか?僕はとても思うことがありますので、続きを明日書きます。

コメント