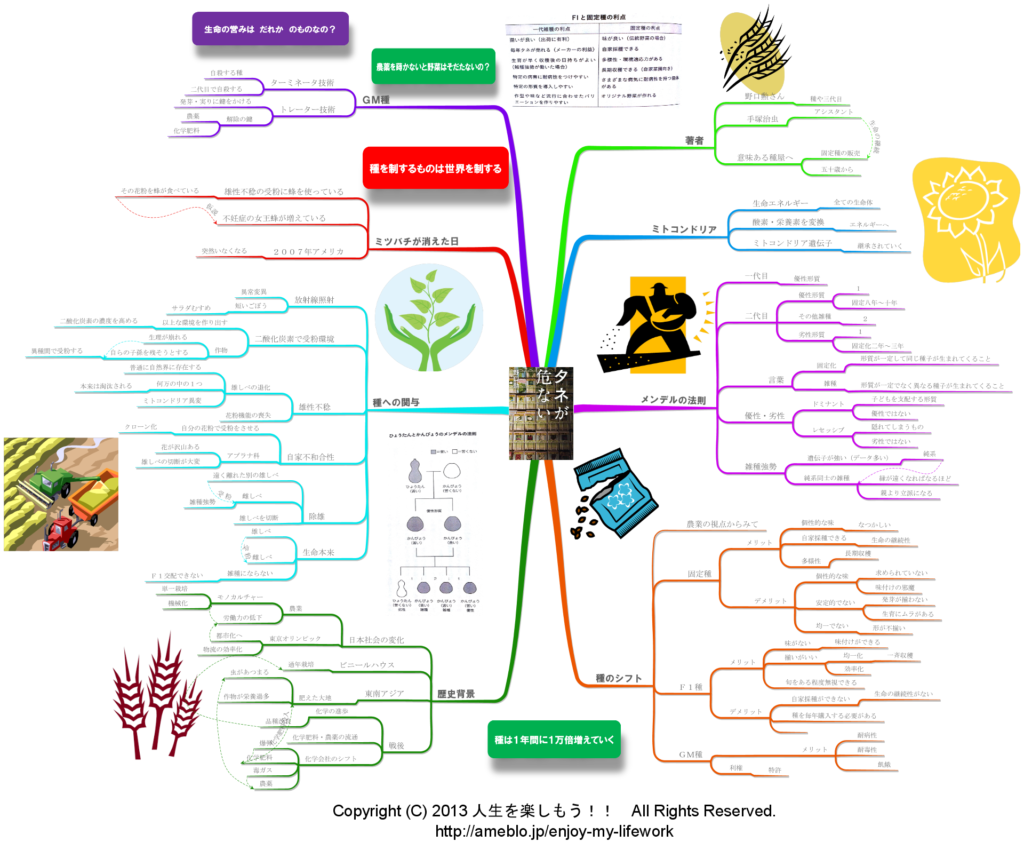

今回のキーワード

種への関与1・2・3

種への関与3 ~新しい野菜編~

最近、雑誌の記事で、新しい野菜が作り出されていることを知りました。

人が新しい野菜をつくる?どういうことかと調べてみると、異なる種を交配をさせてつくるようです。

有名なところでは、ハクサイとキャベツ交配のはくらんトマトとジャガイモ交配のポマトまた、短期間で栽培できる、太くて短いゴボウの種など販売されています。

でも、これってなんか変だと思いませんか?

人間で例えて考えてみると、人間とサル交配のサル原人、3年で大人の身長になる子ども。

どう考えても自然界にはありえないことが、新しい商品として売り出されています。

では、仮に人間とサルが交わったら、人間とサルの赤ちゃんが産れると思いますか?

植物も一緒で、異なる種の花粉が交わっても、お互いの染色体の情報が異なるため、基本、新しいいのちは生まれません。

では、新しい野菜はどうして、異なる種が交わることができたのでしょうか。

色々な方法があると思いますが、1つの方法として、異常環境を作り出すことで、異種間の交配がされるようです。

具体的には、ビニールハウスの中に、掛け合わせたい、異種の作物を開花させてから、ハウス内の二酸化炭素濃度を濃くする。

すると、植物は生理が崩れるの同時に生命の危機を感じて、子孫を残そうという本能が動き出す。

そこに、ハチを放し、異なる種の花粉を受粉させると交配をするそうです。

もし、二酸化炭素充満のビニールハウスの中に、自分とサルが入れられたら、どうなると思いますか?太くて短いゴボウも、自然界ではありえません。

本来、ゴボウは地中深くに根を張るものです。

太くて短いゴボウは、本来のゴボウからみれば奇形です。

その奇形の種は、放射線照射で作り出されるそうです。

まずは、ふつうのゴボウの種に放射線を照射して、どんどん奇形種を作り出す。

その奇形種の中から使えそうな、性質ものを選抜していく。

(例えば、短くて太い)そして、選抜された種を、ふつうの種と交配されることで、短くて太いごぼう種の出来上がり。

確かに、太くて短いゴボウは、成長スピードも速く、きっと収穫も楽だと思いますが、そこまでして、ゴボウを食べる意味はどこにあるのでしょうか?子どもが嫌いな野菜のNo1はいつの時代もピーマン。

だって、ピーマンは苦いから。

だから、いまは苦くないピーマンが作り出され、子ども達もピーマンが食べられるようになったそうです。

では、なぜ品種改良までして、子ども達にピーマンを食べさせる必要があるのでしょうか?

大事なことは、子どもが、苦みのない改良したピーマンを食べることではなく、苦みがあるピーマンを食べることに意味があったのではないでしょうか?

苦みがあるから、甘みもあるのではないでしょうか?子どもがピーマンを食べられないから、ピーマンを改良するのではなく、子どもがどうやったら苦いピーマンを食べてくれるのか?ということを人間が考えるべきではないでしょうか。

科学技術で自然のを変えることは簡単なこと。

でもね、どんなことでも、自分の都合のためだけに、相手を変え続けていくと、最後は相手も自分も消えてなくなるもの。

だから、自然が消え、自分達が消えゆくまえに、人は少し原点を振り返る必要が、あるのではないでしょうか?

コメント