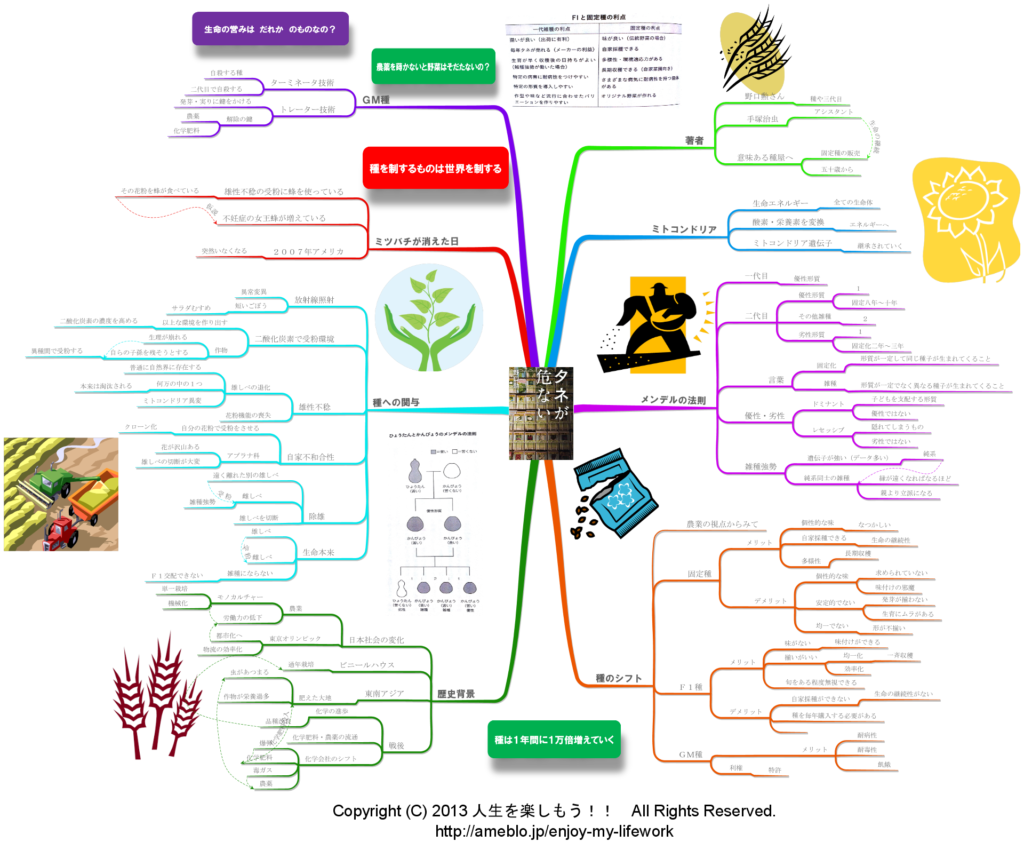

今回のキーワード

種への関与1・2・3

種への関与2 ~雄性不稔性編~

F1種の種は、同じ種で異なる性質のものを交配し特徴のある種を作り出す。

人間で例えるならば、人間という同じ種で、日本人とフランス人という異なる人種間で交わり、ハーフの子が産れるようなもの。

本来、自然界の中では、同じ種で同じ性質のもの同士で多く交わろうとするもの。

日本人なら日本人同士で交わる。

しかし、F1種を作る為には、異なる性質のもの同士の交配が必要。

同じ性質のもの同士が自家受粉・他者受粉で、勝手に交じられてしまったのでは、F1種の種は作ることができない。

そのために、除雄という作業が行われる。

同じ性質で雄しべと雌しべがある1の群れのなかの、雄しべだけを切り落とす。

、そして、別の性質の群れの雄しべ(花粉)を持ってきて、除雄した群れの雌しべと交配させる。

また、雄性不稔というものもある。

本来、ひとつの花の中に雄しべと雌しべがあり、自家受粉して生殖する植物のなかに、突然異変で雄性不稔(花粉機能を喪失)した植物が現われた。

生殖機能を失った雄性不稔の植物は、本来淘汰されるべきものなのだが、雄性不稔の雌しべに他の雄しべから花粉を持ってきて人工授粉をさせると、雄性不稔の性質をもつ種ができあがる。

雄性不稔の種で育った植物は、同じ群れのなかに雄性がないので、自らの力で交わることができず、他者が他の群れから雄性をもってこないと交わることができない。

例えば、A性質とB性質を交配させたいとき、雄性機能のないAの群れと、雄性機能のあるBの群れをつくり、そこにハチを放すと、Aの群れは必ずBと交配をする。

そうすることで、Aの群れの種は、必ずBとの交配種になる。

人手をあまりかけずに、交配種を作り出すことができる。

これを人間で例えるならば、どういうことになるでしょうか?とある研究結果では、不妊症の女王蜂が増えているそうです。

また、人間でも同じような話しを聞きます。

F1種のすべてが雄性不稔ということではありません。

また、一部のF1種は雄性不稔だから、危ないとかダメということではなく、この記事で伝えたいことは、自分達の効率化のために、人が他の生命の生殖機能にまで効率化を求めるのか?ということを考えるきっかけになればいいと思います。

どんなことも、他者に求めることは、自分にも求められることだから。

コメント