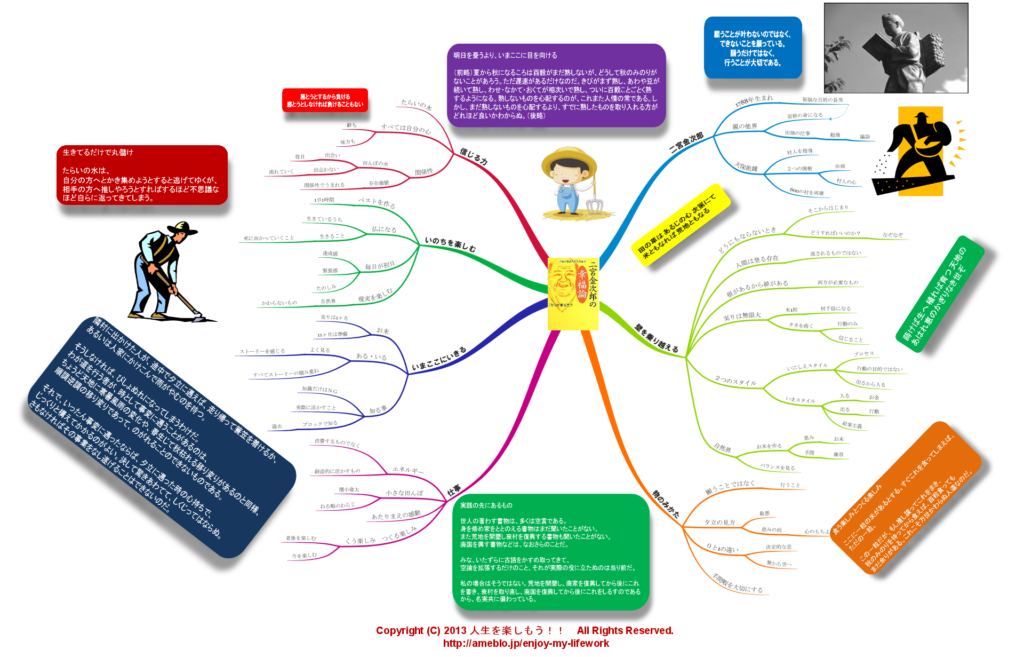

今回のキーワード

★二宮金次郎とは

タネを蒔くこと

自分達の食べる作物を育てるために、人は大地に種を蒔いたり、苗を植えたりする。

人ができるのはここまで。

あとは、自然の力を借りて、作物が育つサポートをして、実りの恵みをいただくだけ。

昔の人は、収穫の喜びを、お祭りとして表現をして、神に感謝した。

作物の実りを自然からの恵みと感じていた。

でも、文明や技術が進歩した結果、食べられることがあたりまえで、実りを恵みとは感じられなくなった。

そして、心の豊かさを見失った。

今日、食べるお米を自然からの恵みと捉えるか、それともスーパーで買ってきたもの、食べられて当然のものと捉えるか、人はどんな状況でも自分の物の見方、感じ方次第で自分で心を耕すことができるのだと思います。

自然の恵みを感じられますか?続きを明日書きます。

小学校でよく見かける、二宮金次郎の銅像。

その二宮金次郎は一体どんなことをした人なのでしょうか?二宮金次郎、本名は二宮尊徳。

1788年に裕福な百姓の長男として生まれる。

しかし、両親が他界し、親戚への居候の身になり、田畑の仕事を手伝いながら、論語を勉強する。

やがて、金次郎は手腕を発揮。

荒れた農村の村人を指導して、600の村を再建させていく。

金次郎は言います。

荒れた村を再建させるためには、「畑を耕すと同時に、人の心を耕す必要がある。

」畑を耕す人の心から耕していく。

金次郎が600の村を再建させて、理由がここにあると思う。

もしかしたら、いまの日本も人の心も耕す必要があるのかもしれません。

また、続きを明日書きます。

コメント