33/100冊目(累計81冊目)

【タイトル】

会社組織が蘇る。職場系心理学

【著者】

監修:衛藤信之

作画:ナカタニD

【本を読む目的・キーワード】

心を学ぶことで

会社組織と成果主義

社内でのコミュニケーション

企業のメンタルヘルス対策

★交流分析

勝ちと負け

価値観の対立

3日の命

【感想】

昨日の記事の続き。

結婚して共に過ごす時間が過ぎれば過ぎるほど、

お互いのコミュニケーションパターンが変わり、

その結果、コミュニケーションにズレが生じてしまう。

このコミュニケーションのズレを、

まず、交流分析という心理学理論で説明していきます。

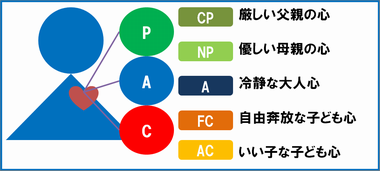

そもそも、交流分析とは、

人は子どもの頃の経験や体験を通して、

親の心(P),大人の心(A),子どもの心(C)、

この3つのキャラクター(精神の自我状態)が作られるという考え方。

そして、この3つのキャラクターはさらに、

以下の5つに細分される。

僕らは大人になっていく過程で、

自分自身の体験や経験、

親とのコミュニケーションを交わしながら、

今の自分のキャラクターを無意識で作りだしている。

そして、自分のキャラクターを知るために、

エゴグラムというテスト手法がある。

(エゴグラムテストはこの本に記載されています。)

僕自身がエゴグラムテストを行った結果、

”いい子な子ども心”の数値がともて高かった。

”いい子な子ども心”が高い人は、

人の話を素直に聴くことができるが、

その分、自分を抑圧したり、人の話で動揺したり、

話しを素直に受け止めすぎてしまい、

自分自身にストレスを作りやすい傾向になる。

僕がうつ病になったのも、この”いい子な子ども心”が、

自分のキャラクターとして存在していたからだと思う。

交流分析では、

エゴグラムの点数が高いとか低いとかは問題ではない。

エゴグラムにより自分のキャラクターを知る事で、

今まで無意識で受け止め感じていたことを

意識的にあげていくことにある。

自分のキャラクターを意識出来るようになると、

今まで自分が感じられなかった、悩みの種、

思考グセや価値基準など感じられるようになる。

例えば、今まで無意識で、

訳がわからず悩んでいたことを、

訳がわかる悩みにすることができたり、

もし、その思考グセや価値基準が不要だと感じられれば、

それを意識的に手放していくこともできる。

そして、人とのコミュニケ-ションにおいても、

この交流分析で変えることが出来るようになる。

続きを明日書きます。

マンガでわかる 会社組織が甦る! 職場系心理学 (じっぴコンパクト 62)/ナカタニD.

¥800

Amazon.co.jp

コメント