10/100冊目(去年累計61冊目)

【タイトル】

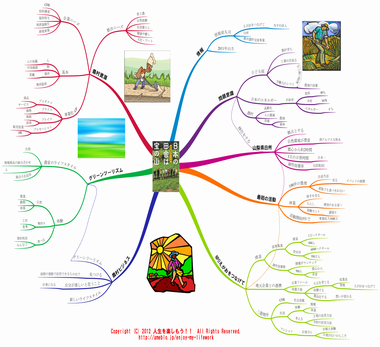

日本の田舎は宝の山

【著者】

曽根原久司

【本を読む目的・キーワード】

開墾の楽しさ

★人工密度の違い

都市農村交流事業とは

【感想】

この本の中で、

山梨県増富地区の事が出てくる。

山梨県増富地区は甲府の北側に

位置している山間にある、

とても景色がきれいな里山。

僕もバイクで何度も行ったことがある。

この増富は限界集落となっていて

増富は1万ヘクタールの広さに対して、

600人の住人しかいないとのこと。

ちなみに、

東京世田谷は6000ヘクタールに対して

100万人が住んでいるという。

1ヘクタール(100m四方の面積)に

約167人が住んでいる計算になる。

起伏が激しい山間の山里より、

平坦な関東平野に人が住むのは

あたりまえだとは思うけど、

都市に人が集中しているのだと思う。

いまある地方では過疎化になっている。

なぜ過疎化になってしまうのか?

恐らく、その地区で仕事がないからだと思う。

では、どうして仕事がないのか?

それは、2つの理由があると思う。

①.林業・農業などでは生活出来る収入にならない

②.仕事(サービス)を提供する人がいない

林業や農業、自然の相手のでは収入にならず、

地区に人がいないから仕事がなく、

仕事がないから人がいなくなる。

完全に悪循環に陥っているのだと思う。

この過疎化の問題を解決するのには、

①の事業で収入を得られるようにするか、

地区に人が来るような新たな3つめのモデルを構築して、

人が来るようになれば、②の仕事が成立してくると思う。

人が過密化する都心ではなく、

人が過疎化している農村に、

仕事を構築していくことが、

今の日本の理想だと思う。

日本の田舎は宝の山―農村起業のすすめ/曽根原 久司

¥1,680

Amazon.co.jp

コメント

SECRET: 0

PASS:

林業が廃れてしまったからね。

日本の林業が、うまく活性化すると、もうすこし里山の若者の働き口ができるんじゃないかな。

働き口が出来ると、人が住まうから、経済も活性化するしね。

とにかく安いからといって、外材を輸入するというスタイルを、やめないとうまくいかないよね。

食材にしてもそうだけど、安いからという理由で購入するのは、どこか歪む。

購入根拠も生産方法も、「お金」中心になるからかな。

自然を相手にするものに対し、「お金」中心のサイクルがメインになってしまうと、やはりどこかおかしくなるように思う。

なぜなら、人は、自然と繋がれるけど、お金は自然とは繋がらないものなんだよね。

多くの人が、地球規模で何が今必要で、その中で、自分が何ができるのか?を いまひとつ考えてもらえたらな、と思う。

「お金」が欲しいから、という観点を少し離れてね。

うちも今、お金ものすごく無いから、でかいことは言えないんだけどね(笑)

SECRET: 0

PASS:

>空さん

そうだね~

お金自体には価値がなくて、

価値はその先にあるんだよね~。

だから、お金を中心にしてしまうと、

いろいろと歪みがでてくる。

お金は、その先にある価値を

じっくり考えてから使う必要がある。

これからの子ども達が

豊に生きていくためには

土台となる地球環境が必要で

その環境を維持することは、

とても価値があることだと思う。

まあ、僕もお金が無いから

えらそうな事は言えないけどね。

それでも、今は幸せだといえるから、

まあいいか(^O^)/

コメントありがとう。